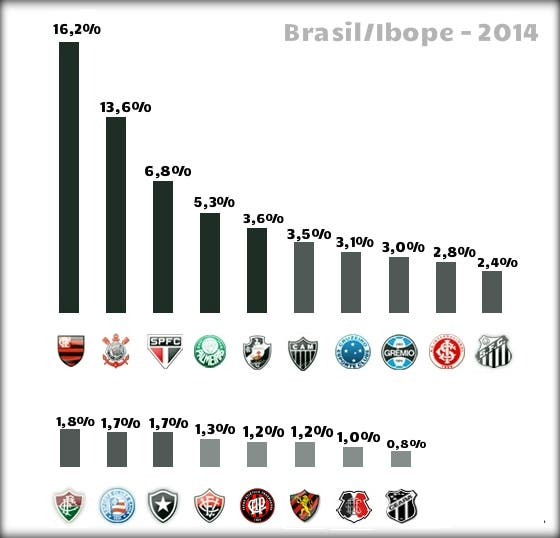

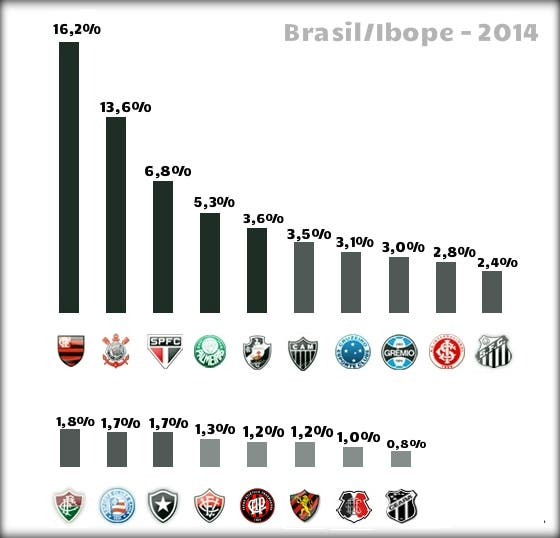

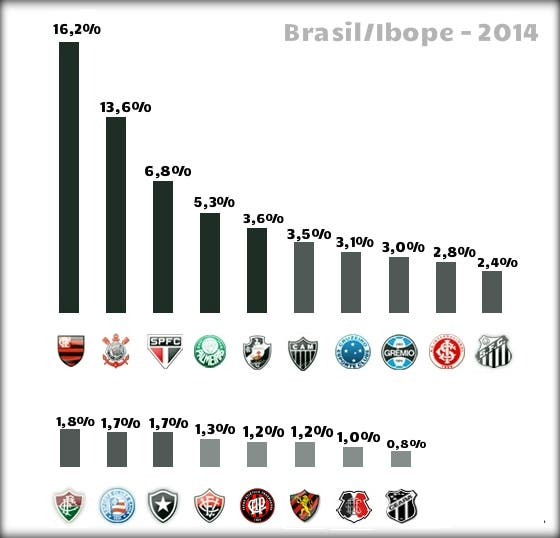

Muito boas histórias há sobre figuras públicas que jamais trabalharam com a ideia da morte. Tem a do Oscar Niemeyer, aos 90 anos, que reagiu a uma sondagem da neta, que desejava lhe dar um presente, uma tartaruga. O grande arquiteto reagiu: “Não, meu amorzinho, sabe como é, a gente se apega a esses bichinhos, depois eles morrem, e a dor é grande”. Na Globo, dizem os que trabalharam próximo ao chefe, era comum o Roberto Marinho, mesmo depois dos 80 anos, pensar em projetos para 30 anos. E se incluir neles. Mas, de longe, a melhor vem do repertório folclórico das histórias do Generalíssimo Franco. Franco comandou com mão de ferro a vitória dos monarquistas sobre os republicanos na guerra civil espanhola, um dos mais dramáticos fratricídios da história. No embalo se fez ditador. Austero e intimidador, Franco provocava em seus auxiliares mais próximos um pavor de lhe levar notícias e assuntos que o desagradassem. E nada desagradava mais ao chefe da Falange Espanhola que a ideia de morrer um dia, que ele desconsiderava. Muito doente, no leito de morte, ainda assim o velho ditador impunha medo a todos os que o serviam. O povo espanhol tomou os arredores do palácio onde Franco cumpria seu martírio. Já condenado pelos médicos, em estado catatônico, Franco há dias sequer balbuciara uma palavra. A tarefa de comunicar ao Generalíssimo a presença do povo na praça, para prestar homenagem ao herói da guerra civil, coube a seu ajudante-de-ordem. Cagando de medo, o assistente sussurrou ao líder moribundo: “Generalíssimo, o povo espanhol está aqui na praça para se despedir do senhor”. E o tirano espanhol, que há dias se encontrava completamente mudo, proferiu suas últimas palavras: “Eles estão indo pra onde?”. Franco, ao recusar pela última vez a ideia da morte, o fez de forma tão megalômana, que reduziu o povo espanhol à expressão de um ser que reage e se move não pelo coletivo, mas por uma ação individual. Lembra o comportamento de muitos tricolores que se manifestam impositivamente sobre como nossa torcida deve agir e pensar. Atribuem à torcida uma expectativa que só se dá no plano individual. Não se motiva um grupo de pessoas com traços sociais, comportamentais, humanos, tão diferentes pelo simples ato de um imperativo de ordem: “Associem-se!”, “Vão aos estádios!”, e outras pérolas de exortação vazia. Em geral, esses comandos se dão no ambiente muitas vezes ascético das redes sociais, como se o indivíduo “torcida” fosse um animado seguidor dessas vozes que soam patrulhas. Acompanho o Fluminense nos estádios desde a final de 1963, aquela em o Escurinho perdeu, no finzinho do jogo, o gol que nos daria o Carioca justamente em cima do Flamengo, nossa vítima preferencial. Em 1954, nos tempos pré-Walter Clark-Globo, o Ibope, em pesquisa associada ao Jornal dos Sports, ranqueava as torcidas cariocas segundo os seguintes números: Flamengo, 29%; Fluminense,19%; Vasco, 18%; América, 6%; Botafogo, 5%; Bangu, 2% e São Cristóvão, 1%. Incrível, não? Esses números só se alteraram de forma considerável a partir dos títulos que o Botafogo, com duas gerações de craques, conseguiu no início e fim dos anos 1960. Mas ainda assim, nos anos 1970, estávamos à frente do Vasco, bem à frente do Botafogo, e não muito distantes do Flamengo. Havia menos concentração em apenas um clube, e esse equilíbrio era vital para que as rivalidades fossem estimuladas e reaquecessem a motivação do torcedor. Quando veio a planejada onda “Zico”, o estrago produzido na correlação de forças do futebol carioca foi monumental. Um massacre midiático e ético. Nossa média histórica de público, no entanto, nunca fugiu dos 15 a 20 mil, chegando ao dobro nos grandes clássicos. Isso, antes da massificação do acesso às transmissões de jogos em tevês aberta e fechada. Há muitos fatores que interferem na decisão do torcedor ir ao estádio ou se associar ao clube. Para ir ao estádio, pesam fatores como conforto, preço, mobilidade, segurança, e, claro, desempenho. Para se associar, outros fatores precisam ser considerados para que o torcedor se estimule: fidelidade, desempenho, econômico, e, por fim mas não menos importante, confiança na gestão. Vivemos numa cidade sitiada pela violência, muitas vezes reproduzida nos próprios estádios. Uma cidade com altíssima taxa de desemprego, com retração da atividade econômica. Nossos trabalhadores, diferentemente da Europa, têm uma renda incompatível com o volume de consumo que o torcedor deveria manter para custear os investimentos necessários para manter o time na elite. Ganhamos três títulos brasileiros em cinco anos, período em que tivemos vários ídolos importantes. Sabíamos que em algum momento os investimentos da Unimed se retrairiam, e em nenhum momento usamos essa imensa vantagem competitiva para nos posicionarmos nacionalmente e gerar programas competentes de captação e fidelização de torcedores e sócios. Perdeu-se um ciclo que, se não for recuperado por ações muito competentes, dificilmente se repetirá num contexto em que as receitas mais importantes do futebol se concentram em pouquíssimos clubes. Sou sócio-tudo-que-é-jeito, hoje posso. Amanhã, talvez. Quanto ao muitos que perdemos, lembrando Franco: “Eles estão indo pra onde?”.